高中 | 第三节 地域文化与城乡景观 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第三节 地域文化与城乡景观题目答案及解析如下,仅供参考!

必修二

第二章 乡村和城镇

第三节 地域文化与城乡景观

阅读图文材料,完成下列要求。

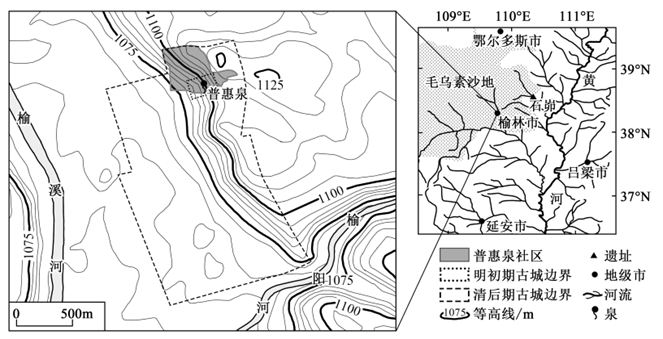

榆林古城发端于明初依泉(普惠泉)而建的军事城堡。伴随人口增加、商品交易发展,城市边界在明、清时期多次拓展后,形成今天的古城轮廓(如下图)。榆林地区分布有古代人类穴居式遗址。历史上属中原农耕文化与北方游牧文化交汇带。目前,普惠泉社区窗存着普惠泉、窑洞建筑群、城墙等早期文化遗迹,以及丰富的活态民间文化。

分析明、清时期自然因素对榆林古城空间拓展的影响。

初期军事防御,陡峭地形至关重要,后期城市功能变化,地形平坦的河谷地区重要性上升;温带大陆性季风区,以水(泉、河流)之城,毛乌素沙地限制城市北拓。

"]]明、清时期榆林古城的空间拓展,既受自然条件的约束,也因生产力水平变化而呈现不同特征,具体可从地形导向、水源依赖和环境限制三方面说明。城市建设初期,生产力水平有限,从军事防御角度考虑,城市选址在西南侧地形陡峭的地区;后期,生产力水平提高,农耕文明发展,地形平坦的河谷地区重要性上升,城市向榆溪河谷地地带延伸,形成居民区、农田和手工业区的连片分布;因地处温带大陆性季风区,农业灌溉、居民生活对天然水源(如普惠泉、榆溪河)的依赖性极强,城市多近水布局;古城北侧接近毛乌素沙地,风沙危害严重,导致城市无法向北拓展。

从人地协调视角,解释普惠泉社区早期建造窑洞的原因。

该地属于温带大陆性季风气候,气候干旱,植被稀少,缺乏木材等建材;位于黄土高原,黄土土层深厚,适合建造窑洞;气温季节变化大,窑洞冬暖夏凉,适合居住;穴居历史悠久,有建造窑洞的技术传承,且能满足农耕定居需求。

"]]普惠泉社区地处黄土高原边缘,黄土土层深厚且土层疏松且直立性强,具备垂直开挖的天然条件;榆林气候大陆性显著,气候干旱,降水稀少,植被稀疏,木材等建材缺乏;冬季寒冷、夏季炎热,气温季节变化大,窑洞冬暖夏凉,适合居住;榆林地区分布有古代人类穴居式遗址,说明穴居历史悠久,有建造窑洞的技术传承;当地地表破碎,可用于农业生产的耕地资源稀缺,窑洞建造多沿坡地或平地开挖,顶部仍可保留土地用于种植作物,实现了“地上耕种、地下居住”的立体利用模式,极大提高了土地利用率。

为延续文化记忆并促进社区经济发展,提出合理规划和利用普惠泉社区空间的策略。

示例:建立文化保护区,加强窑洞的修复,修复民宿,发展旅游业。

"]]为实现文化传承与经济发展的双赢,需从建立文化保护区,加强窑洞的修复,修复民宿,发展旅游业等方面制定策略。具体做法是规划民居住宅区遗产保护区、民俗文化体验区等功能区,修缮窑洞建筑群,保留传统的院落布局、门窗装饰;支持民间文化传承人开展活动(如窑洞建造技艺传授、陕北民歌表演),让传统文化在社区内部自然延续。以街道为空间骨架进行改造和优化,构建满足生活和游览的重要道路网络,保护普惠泉、窑洞群、古城墙等文化遗迹点,发展旅游业,带动区域经济发展;改造部分窑洞为主题餐厅、民宿,让游客沉浸式感受窑洞文化;开放部分古城墙段落,设置观景台和军事文化展览区,弘扬军事防御文化等,通过建设民俗文化体验场馆,以“民宿+体验”模式升级改造,增强旅游吸引力。

高中 | 第三节 地域文化与城乡景观题目答案及解析(完整版)