高中 | 第3节 神经冲动的产生和传导 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第3节 神经冲动的产生和传导题目答案及解析如下,仅供参考!

选择性必修一 稳态与调节

第二章 神经调节

第3节 神经冲动的产生和传导

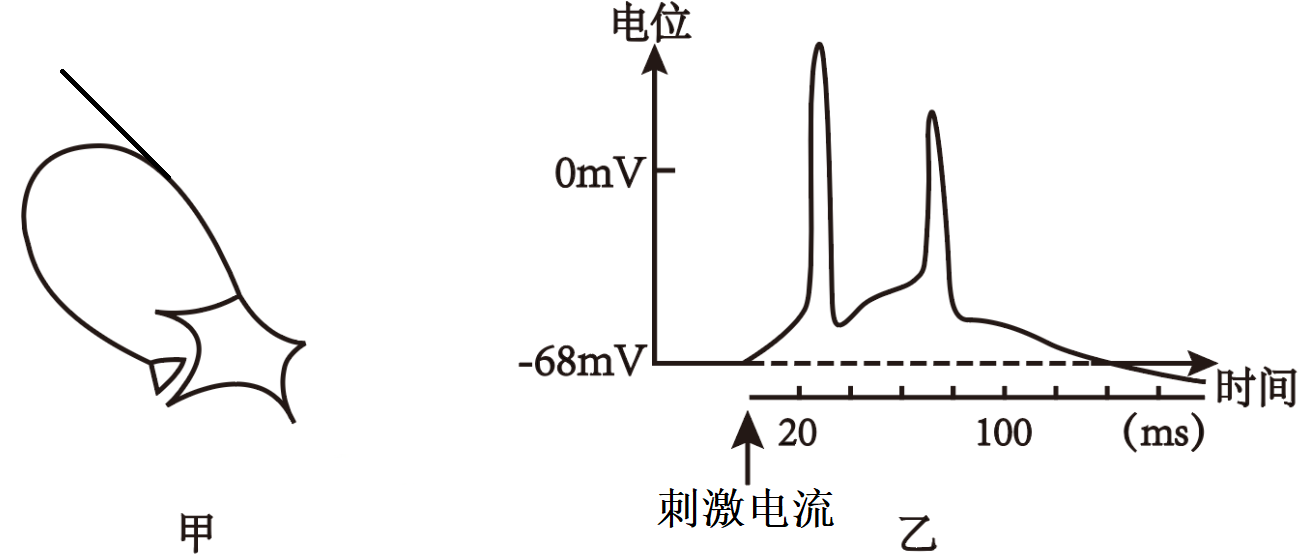

科学家发现,单独培养的大鼠神经元能形成自突触(见图甲),用电极刺激这些自突触的神经元的胞体可引起兴奋,其电位变化结果如图乙所示,请回答下列问题:

$\rm -68mV$膜电位代表 (填“静息电位”或“动作电位”),此时膜外的$\rm Na^{+}$浓度比膜内的 (填“高”或“低”)。

由图乙可知,神经元在没有受到刺激时,能维持$\rm -68mV$膜电位,这是由于$\rm K^{+}$外流,导致膜外带正电的离子增多,形成了外正内负的静息电位,此时,神经细胞外的$\rm Na^{+}$浓度比膜内要高,$\rm K^{+}$浓度比膜内低。

胞体受到刺激后,电位变化出现第一个峰值的原因是$\rm Na^{+}$内流,导致兴奋部位膜电位变为 ;兴奋沿神经纤维传导至轴突侧支的 ,引起神经递质释放至突触间隙,神经递质与突触后膜上的受体特异性结合,引发新的神经冲动(突触后膜电位变化),产生第二个峰值。

胞体受刺激后,$\rm Na^{+}$内流使兴奋部位膜内侧阳离子浓度高于膜外侧,兴奋部位的膜电位变为外负内正。此时产生的兴奋以电信号的形式沿着神经纤维传导至轴突侧支的突触小体,导致突触小泡向突触前膜移动并与它融合,将神经递质释放至突触间隙后与突触后膜的受体结合,引发新的神经冲动,产生第二个峰值。

谷氨酸也是一种神经递质,与突触后膜受体结合后,能使带正电的离子进入神经元,导致其兴奋。利用谷氨酸受体抑制剂(结合上述实验),证明大鼠自突触神经元的神经递质是谷氨酸。写出实验思路并预测实验结果。

实验思路: 。

预测实验结果: 。

将单独培养的大鼠自突触神经元随机均分为$\\rm A$组和$\\rm B$组,用谷氨酸受体抑制剂处理$\\rm A$组神经元,$\\rm B$组神经元不作处理,用电极刺激两组自突触神经元胞体,测量其电位变化;$\\rm A$组神经元第二次电位变化明显小于$\\rm B$组神经元的($\\rm A$组神经元不出现第二次电位变化)

"]]本实验研究目的是:证明大鼠自突触神经元的神经递质是谷氨酸,根据实验材料,本实验的自变量是:是否加入谷氨酸受体抑制剂。根据单一变量原则和对照原则,实验思路为:将单独培养的大鼠自突触神经元随机均分为$\rm A$组和$\rm B$组,用谷氨酸受体抑制剂处理$\rm A$组神经元,$\rm B$组神经元不作处理,用电极刺激两组自突触神经元胞体,测量其电位变化。谷氨酸受体抑制剂能够抑制谷氨酸与突触后膜上的谷氨酸受体结合,但是不会影响其他神经递质和受体的结合,所以预测实验结果为:$\rm A$组神经元第二次电位变化明显小于$\rm B$组神经元的($\rm A$组神经元不出现第二次电位变化)。

高中 | 第3节 神经冲动的产生和传导题目答案及解析(完整版)