高中 | 第2节 DNA的结构 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第2节 DNA的结构题目答案及解析如下,仅供参考!

必修二 遗传与进化

第三章 基因的本质

第2节 DNA的结构

已知$\rm S$型菌分为Ⅰ$\rm -S$、Ⅱ$\rm -S$、Ⅲ$\rm -S$类型,$\rm R$型菌分为Ⅰ$\rm -R$、Ⅱ$\rm -R$、Ⅲ$\rm -R$类型。研究发现许多细菌有自然转化能力。在格里菲思所做的肺炎链球菌转化实验中,无毒性的Ⅱ$\rm -R$型活细菌与被加热杀死的Ⅲ$\rm -S$型细菌混合后注射到小鼠体内,从小鼠体内分离出了有毒性的$\rm S$型活细菌。对于$\rm S$型活细菌是怎样出现的,主要存在$\rm 3$种假说。假说一:$\rm S$型菌复活;假说二:$\rm R$型菌突变为$\rm S$型菌;假说三:加热杀死的$\rm S$型菌有某种物质进入了$\rm R$型菌体内导致其转化。请回答下列问题:

$\rm S$型细菌的$\rm DNA$与$\rm R$型细菌的$\rm DNA$不同,$\rm DNA$分子的多样性主要体现在 。

碱基排列顺序的千变万化

"]]$\rm DNA$分子的多样性主要体现在碱基排列顺序的千变万化,因为不同的$\rm DNA$分子中,碱基的数量、排列顺序都可能不同,而这些排列顺序决定了$\rm DNA$分子携带的遗传信息不同,从而表现出多样性。

自然状态下会有$\rm S$型菌突变为同型的$\rm R$型菌,如Ⅰ$\rm -S$可突变为Ⅰ$\rm -R$,但不会突变为Ⅲ$\rm -R$。若假说二成立,则从小鼠体内分离出的$\rm S$型活细菌应为 型。事实上,格里菲思从小鼠体内分离出了有毒性的 型活细菌,且其后代也是同型的$\rm S$型菌,证实了假说二是不合理的。

由题干信息“自然状态下会有$\rm S$型菌突变为同型的$\rm R$型菌”可知,若“假说二:$\rm R$型菌突变为$\rm S$型菌”是正确的,则Ⅱ$\rm -R$型活细菌应突变为Ⅱ$\rm -S$型活细菌,而事实上从小鼠体内分离出来的是Ⅲ$\rm -S$型活细菌,说明假设二不合理。

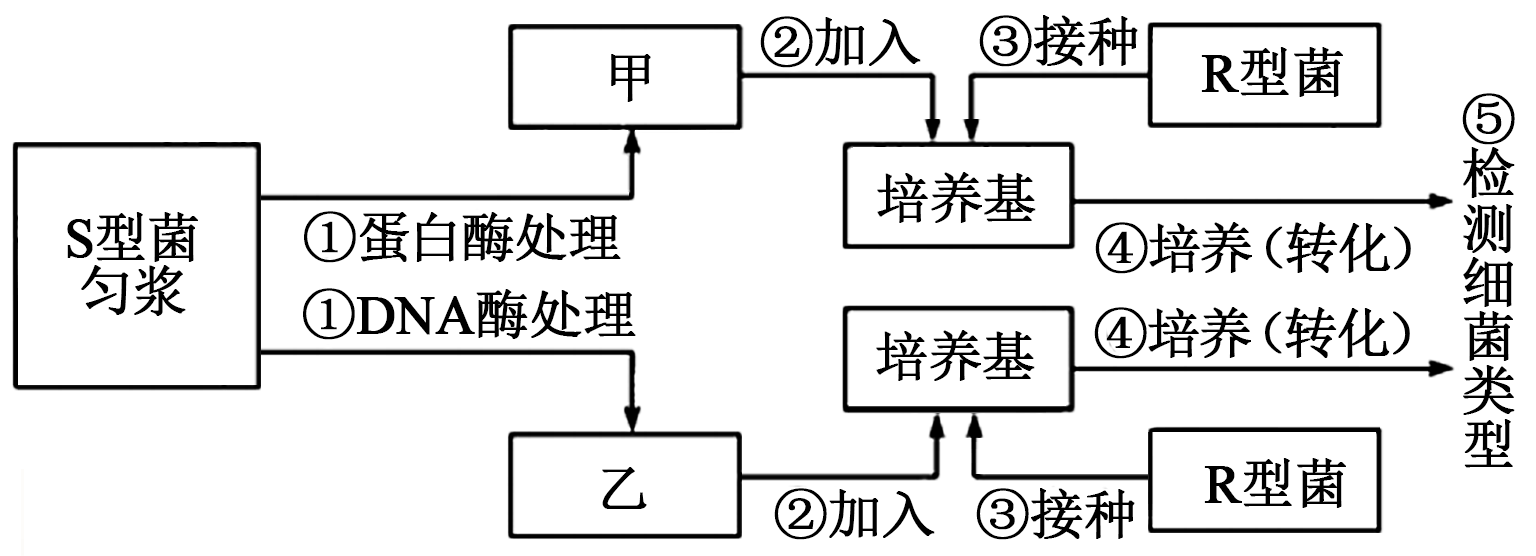

为研究$\rm R$型菌转化为$\rm S$型菌的转化物质是$\rm DNA$还是蛋白质,某同学进行了肺炎链球菌体外转化实验,部分实验流程如图所示。

步骤①中加入酶处理$\rm S$型菌匀浆的目的是 ;在实验变量的控制上采用了 原理。步骤⑤中,若观察到$\rm DNA$酶处理组的培养基上有 (填“$\rm R$型菌”“$\rm S$型菌”或“$\rm R$型菌和$\rm S$型菌”)的菌落,蛋白酶处理组的培养基上有 (填“$\rm R$型菌”“$\rm S$型菌”或“$\rm R$型菌和$\rm S$型菌”)的菌落,则说明$\rm DNA$是促使$\rm R$型菌转化为$\rm S$型菌的转化物质。

去除匀浆中的蛋白质或$\\rm DNA$;减法;$\\rm R$型菌;$\\rm R$型菌和$\\rm S$型菌

"]]步骤①加入了蛋白酶、$\rm DNA$酶的目的是去除匀浆中的蛋白质或$\rm DNA$,从而鉴定出$\rm DNA$是转化物质,蛋白质不是转化物质;实验控制中的减法原理是设法排除某种因素对实验对象的干扰,同时尽量保持被研究对象的稳定,该步骤在实验变量的控制上采用了减法原理。步骤⑤中,若$\rm DNA$是促使$\rm R$型菌转化为$\rm S$型菌的转化物质,则$\rm DNA$酶处理组的培养基上应只出现$\rm R$型菌的菌落,蛋白酶处理组的培养基上应同时有$\rm R$型菌和$\rm S$型菌的菌落。

高中 | 第2节 DNA的结构题目答案及解析(完整版)