高中 | 第1节 群落的结构 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第1节 群落的结构题目答案及解析如下,仅供参考!

选择性必修二 生物与环境

第二章 群落及其演替

第1节 群落的结构

为协调渔业资源的开发和保护,实现可持续发展,研究者在近海渔业生态系统的管控区中划分出甲(捕捞)、乙(非捕捞)两区域,探究捕捞产生的生态效应,部分食物链如图$\rm 1$。回答问题:

甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,海藻生物量下降。捕捞压力加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和 上升。乙区域禁捕后,捕食者的恢复 (填“缓解”或“加剧”)了海胆的种内竞争,海藻生物量增加。以上研究说明捕捞能 (填“直接”或“间接”)降低海洋生态系统中海藻的生物量。

甲区域岩龙虾的捕捞使海胆密度上升,加剧了海胆的种内竞争,引起海胆的迁出率和死亡率上升,乙区域禁捕后,捕食者数量恢复,大量捕食海胆,导致海胆数目下降,缓解了海胆的种内竞争,以上研究说明捕捞能通过影响海胆的数目间接降低海洋生态系统中海藻的生物量。

根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过 调节机制恢复到乙区域的状态。当甲区域达到生态平衡,其具有的特征是结构平衡、功能平衡和 。

负反馈调节是生态系统自我调节的基础,因此根据乙区域的研究结果推测,甲区域可通过负反馈调节机制恢复到乙区域的状态。处于生态平衡的生态系统具有结构平衡、功能平衡和收支平衡的特征。

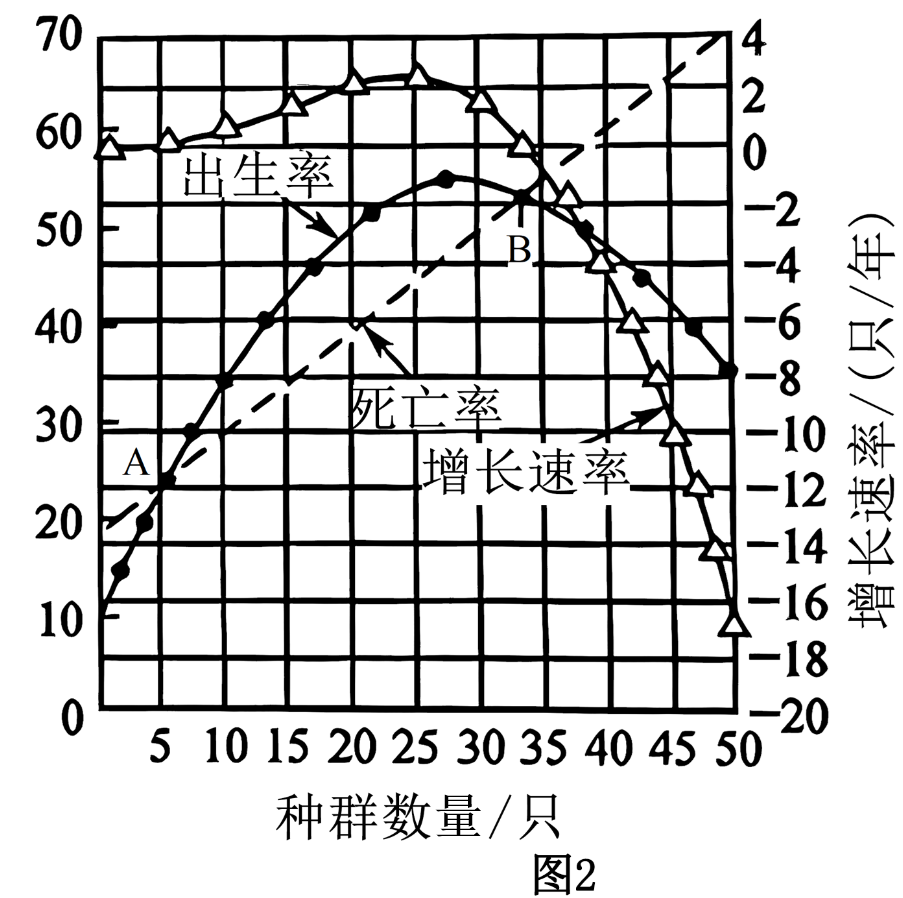

为了合理开发渔业资源,构建生态学模型,探究岩龙虾种群出生率和死亡率与其数量的动态关系。仅基于模型(如图$\rm 2$)分析,对处于$\rm B$状态的岩龙虾种群($\rm 34$只)进行捕捞时,为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为 只。

分析图$\rm 2$可知,$\rm B$状态的岩龙虾种群数量为$\rm 34$只,岩龙虾种群数量为$\rm 25$只时,该种群的增长速率最快,因此为持续获得较大的岩龙虾产量,当年捕捞量应为$\rm 34-25=9$只;

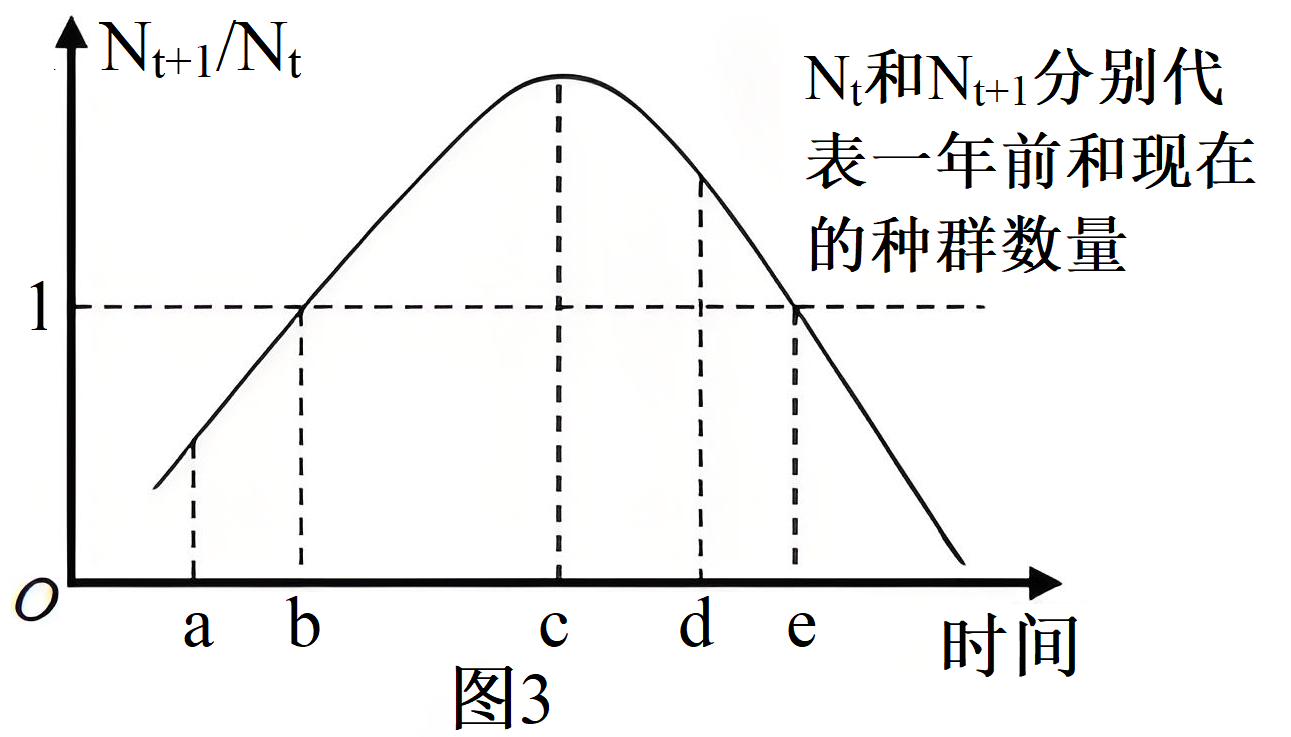

在调查黄河三角洲湿地的绿头鸭种群数量变化时,发现其数量变化处于下图$\rm 3$中$\rm a\sim b$区间,你认为 (填“需要”或“不需要”)加大对绿头鸭的保护力度,判断依据是 。

需要;$\\rm a\\sim b$时间段内,$\\rm N_{t+1}/N_{t}$小于$\\rm 1$,说明绿头鸭种群数量逐年减少,因此应加大保护力度

"]]由图$\rm 3$可知,图中$\rm a\sim b$时间段内,$\rm N_{t+1}/N_{t}$小于$\rm 1$,说明绿头鸭种群数量逐年减少,因此需要加大对绿头鸭的保护力度。

高中 | 第1节 群落的结构题目答案及解析(完整版)