高中 | 二 隔离在物种形成中的作用 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 二 隔离在物种形成中的作用题目答案及解析如下,仅供参考!

必修二 遗传与进化

第6章 生物的进化

第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

二 隔离在物种形成中的作用

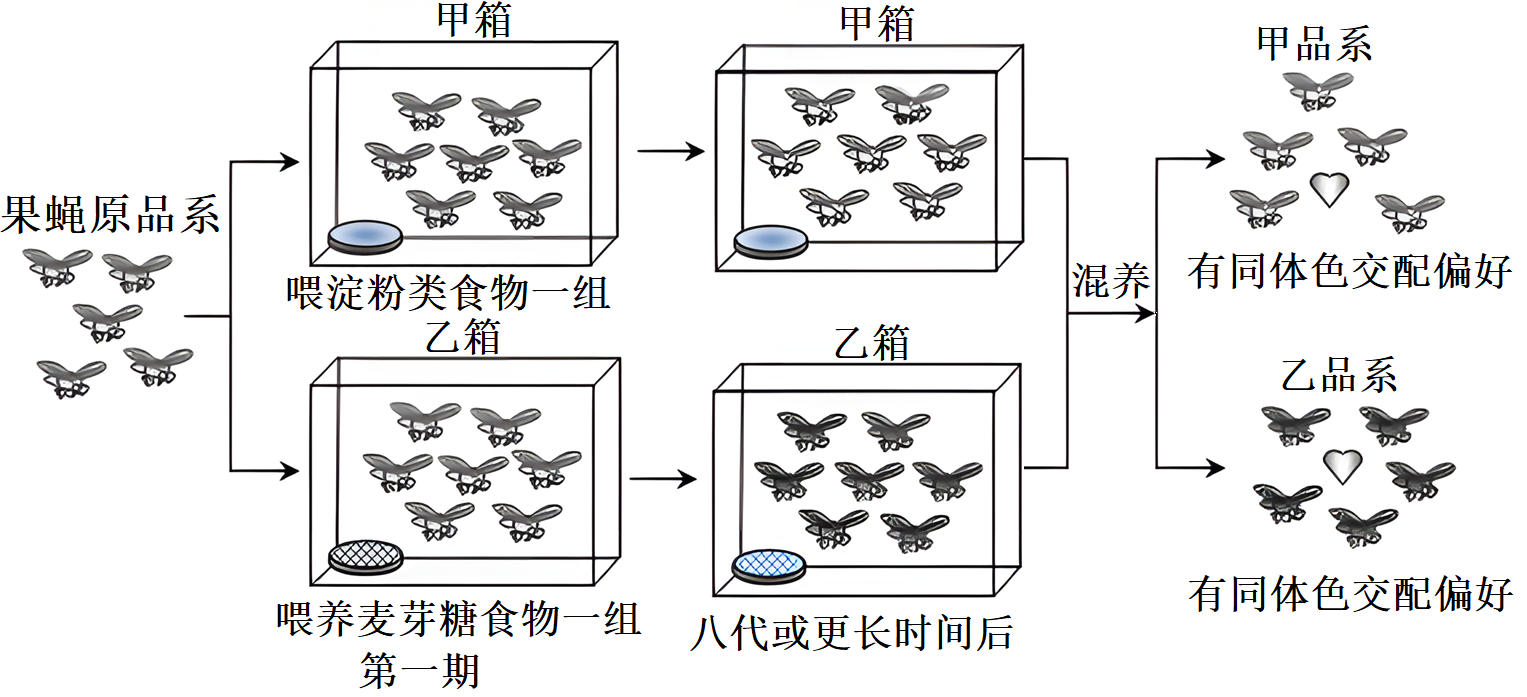

为探索物种形成、生物多样性发展机制,科学家利用果蝇进行如图所示的进化实验,两组实验仅喂养食物不同,其他环境条件一致。回答下列问题。

第一期时,甲箱和乙箱中的果蝇属于 (填“同一”或“不同”)物种。八代或更长时间后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深,再混养时,果蝇的交配择偶出现同体色交配偏好,以此推断,甲、乙品系可能已出现 隔离。

第一期时,甲箱和乙箱中的果蝇还没有经过足够长时间的分化,能够自由交配产生可育后代,所以属于同一物种。 八代或更长时间后,甲箱果蝇体色变浅,乙箱果蝇体色变深,再混养时,果蝇的交配择偶出现同体色交配偏好,不同体色的果蝇之间不能进行交配,以此推断,甲、乙品系可能已出现生殖隔离。

下表是甲、乙两箱中果蝇部分等位基因($\rm A/a$、$\rm T_{1}/T_{2}/t$、$\rm E/e$)的显性基因频率的统计数据。

| 世代 | 甲箱 | 乙箱 | ||||||

| 果蝇数 | $\rm A$ | $\rm T_{1}$ | $\rm E$ | 果蝇数 | $\rm A$ | $\rm T_{2}$ | $\rm E$ | |

| 第一代 | $\rm 20$ | $\rm 100\%$ | $\rm 0$ | $\rm 64\%$ | $\rm 20$ | $\rm 100\%$ | $\rm 0$ | $\rm 65\%$ |

| 第四代 | $\rm 350$ | $\rm 89\%$ | $\rm 15\%$ | $\rm 64.8\%$ | $\rm 285$ | $\rm 97\%$ | $\rm 8\%$ | $\rm 65.5\%$ |

| 第七代 | $\rm 500$ | $\rm 67\%$ | $\rm 52\%$ | $\rm 65.2\%$ | $\rm 420$ | $\rm 96\%$ | $\rm 66\%$ | $\rm 65.8\%$ |

据表分析,上述基因中与甲、乙品系体色的进化关联度最高的基因分别最可能是 ,第七代时,甲箱果蝇的该等位基因对应的杂合子出现的频率是 $\rm \%$(结果保留整数)。

甲箱:从第一代到第七代,基因$\rm T_{1}$的显性基因频率变化最大,从$\rm 0$到$\rm 52\%$。对于乙箱,从第一代到第七代,基因$\rm T_{2}$的显性基因频率变化最大,从$\rm 0$到$\rm 66\%$。所以与甲、乙品系体色的进化关联度最高的基因分别最可能是$\rm T_{1}$、$\rm T_{2}$。根据哈迪$\rm -$温伯格定律$\rm p+q=1$($\rm p$是等位基因$\rm A$的频率,$\rm q$是等位基因$\rm a$的频率),第七代时甲箱中$\rm T_{1}=52\%$,则$\rm t=1-52\%=48\%$,杂合子$\rm T_{1}t$的频率为$\rm 2T_{1}t=2\times 52\%\times 48\%≈50\%$,结果保留整数为$\rm 50\%$。

甲品系和乙品系形成过程中决定进化方向的因素是 ,请从基因频率角度解释形成甲、乙品系的原因: 。

自然选择;在甲、乙品系形成过程中,由于食物不同(环境不同)对果蝇进行了选择。在甲品系中,与适应淀粉类食物相关的基因频率逐渐增加,不适应的基因频率逐渐降低;在乙品系中,与适应麦芽糖食物相关的基因频率逐渐增加,不适应的基因频率逐渐降低,从而导致甲、乙品系朝着不同方向进化,最终形成两个品系。

"]]甲品系和乙品系形成过程中决定进化方向的因素是自然选择。 在甲品系和乙品系形成过程中,由于环境(食物不同)对果蝇进行了选择。甲品系喂养淀粉类食物,乙品系喂养麦芽糖食物。在甲品系中,与适应淀粉类食物相关的基因频率逐渐增加,不适应的基因频率逐渐降低;在乙品系中,与适应麦芽糖食物相关的基因频率逐渐增加,不适应的基因频率逐渐降低,从而导致甲、乙品系朝着不同方向进化,最终形成两个品系。

高中 | 二 隔离在物种形成中的作用题目答案及解析(完整版)