高中 | 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段题目答案及解析如下,仅供参考!

必修二 遗传与进化

第三章 基因的本质

第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

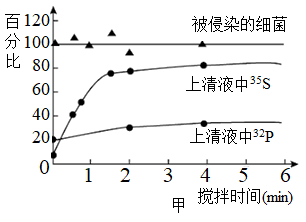

蔡斯和赫尔希为进一步证明$\rm DNA$是遗传物质,设计并进行了噬菌体侵染大肠杆菌的实验,得到了图甲中上清液的放射性与搅拌时间的关系曲线。

噬菌体的遗传物质中含多个基因,使得噬菌体可表现出相应的性状,由此可判断基因的本质是 ;实验中搅拌的目的是 ;若搅拌时间过短,则会使搅拌不充分,据图分析搅拌时间应至少大于 $\rm \;\rm min$,否则上清液中$\rm ^{35}S$的放射性较低。

具有遗传效应的$\\rm DNA$片段;使噬菌体和大肠杆菌分离;$\\rm 2$

"]]基因的本质描述:基因是有遗传效应的$\rm DNA$片段。实验过程中搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌外的$\rm T_{2}$噬菌体外壳和大肠杆菌分离,若不进行搅拌处理,离心后吸附在大肠杆菌表面的$\rm T_{2}$噬菌体蛋白质外壳随大肠杆菌一起进入沉淀物。由图可知搅拌时间过短低于$\rm 2\;\rm min$时,噬菌体没有侵入大肠杆菌,用$\rm ^{35}S$标记时经过离心,上清液中放射性会比较低。

当搅拌时间为$\rm 4\;\rm min$时,上清液中的$\rm ^{35}S$和$\rm ^{32}P$分别占初始标记噬菌体放射性的$\rm 80\%$和$\rm 30\%$,说明 ,上清液中$\rm ^{32}P$的放射性仍达到$\rm 30\%$,其原因可能是 。

$\\rm DNA$进入细菌,蛋白质没有进入细菌;部分噬菌体$\\rm DNA$未侵染进入细菌

"]]上清液中的$\rm ^{35}S$和$\rm ^{32}P$分别占初始标记噬菌体放射性的$\rm 80\%$和$\rm 30\%$,说明被$\rm ^{32}P$标记的$\rm DNA$进入大肠杆菌,被$\rm ^{35}S$标记的蛋白质没有进入大肠杆菌。上清液中仍有$\rm 30\%$的$\rm ^{32}P$的放射性,说明有部分噬菌体还没有侵入大肠杆菌。

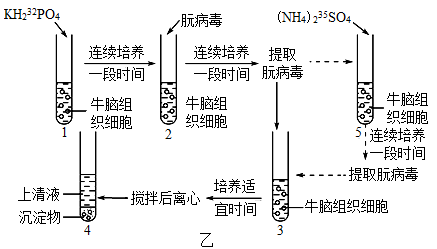

后来科学家在研究疯牛病的过程中在牛脑组织细胞中发现了一种只含蛋白质而不含核酸的病原微生物$\rm -$朊病毒。按照图乙中$\rm 1→2→3→4$进行实验,为验证朊病毒侵染因子是蛋白质,题中所用牛脑组织细胞为无任何标记的活体细胞。请据图分析回答下列问题:

①本实验采用的研究技术是 。

②从理论上讲,经$\rm 1→2→3→4$实验离心后,沉淀物中 (填“能大量”或“几乎不能”)检测到$\rm ^{32}P$。

③如果再添加一个试管$\rm 5$,从试管$\rm 2$中提取朊病毒后,先加入试管$\rm 5$,同时添加$\rm ^{35}S$标记的$(\rm NH_{4})_{2}{^{35}S}O_{4}$,培养适宜时间后,再提取朊病毒加入试管$\rm 3$,培养适宜时间后离心,检测放射性应主要位于 中。

(放射性)同位素标记法;几乎不能;沉淀物

"]]本实验采用$\rm ^{32}P$标记的$\rm KH_{2}{^{32}P}O_{4}$和$\rm ^{35}S$标记的$\rm (NH_{4})_{2}{^{35}S}O_{4}$,分别培养牛脑组织细胞,然后从细胞中提取看是否有朊病毒进而判断朊病毒是不是蛋白质,此方法是同位素标记法。朊病毒是一种只含蛋白质而不含核酸的病原微生物,$\rm P$是$\rm DNA$特有元素,$\rm S$是蛋白质的元素,因此在沉淀中不会有$\rm ^{32}P$。$\rm ^{35}S$标记的$(\rm NH_{4})_{2}{^{35}S}O_{4}$,培养适宜时间后,再提取朊病毒加入试管$\rm 3$,培养适宜时间后离心,检测放射性应主要位于沉淀物。

高中 | 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段题目答案及解析(完整版)