高中 | 第一节 自然环境的整体性 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第一节 自然环境的整体性题目答案及解析如下,仅供参考!

选择性必修一 自然地理基础

第五章 自然环境的整体性与差异性

第一节 自然环境的整体性

阅读图文材料,完成下列要求。

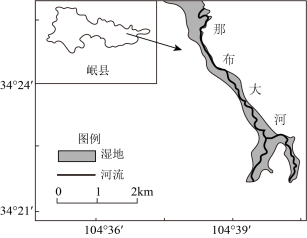

泥炭是沼泽植物残体不完全分解堆积而成。如果没有水体沼泽条件,植物遗体就会暴露在空气中被分解,不能成为泥炭,因此有专家认为泥炭沼泽所在区域地壳是不断缓慢沉降的,且地壳沉降速度与植物沉积速度需保持一定关系,会更利于泥炭的持续积累。甘肃省岷县狼渡滩泥炭湿地处于青藏高原东段和秦岭山脉西缘过渡带,平均海拔2600m,在维护全球破氧平衡方面扮演着重要角色。为此,当地政府和社会各界一直致力于保护狼渡湿地的生态环境工作。图为甘肃狼渡滩泥炭湿地的主要分布区。

分析气温在狼渡滩泥炭湿地形成中的作用。

气候温凉,适宜湿(水)生生物生长,有机质较丰富;气温低,微生物活动弱,生物残体分解缓慢;气温低,蒸发较弱,有助于洼地积水形成厌氧环境,分解不彻底;气温低,冻土发育,下渗和淋溶作用弱,有利于泥炭的积累。

"]]狼渡滩平均海拔 2600m,气温相对较低,适宜的气温条件下,该地区生长着大量的沼泽植物,为泥炭的形成提供了丰富的物质来源,有机质较丰富;较低的气温使得微生物分解作用减弱,植物残体分解速度缓慢,有利于泥炭的积累;较低的气温使得水分蒸发较弱,有利于保持湿地的湿润环境,避免植物遗体暴露在空气中,有助于洼地积水形成厌氧环境,分解不彻底;气温低,冻土发育,不利于下渗,下渗和淋溶作用弱,有机质不易流失,有利于泥炭的积累。

相比于植物沉降速度,地壳沉降速度过快和过慢均不利于泥炭的形成,请说明理由。

沉降速度过大(大于植物遗体堆积速度时),沼泽积水深度增加(形成湖泊),不利于植物生长,从而不利于泥炭形成;沉降速度过小(小于植物遗体堆积速度时),沼泽干涸,暴露在空气中的植物遗体增多,分解加快,不利于泥炭形成;沉降速度与植物遗体堆积的速度相同时,有泥炭形成的稳定环境,泥炭层堆积越来越厚。

"]]如果地壳沉降速度过快,大于植物遗体堆积速度时,沼泽处地势低洼,沼泽积水深度增加,形成湖泊,水深过深,不利于植物生长,有机物质积累少,从而不利于泥炭形成;若地壳沉降速度过慢,小于植物遗体堆积速度时,沼泽水位下降,沼泽干涸,植物遗体暴露在空气中,会被快速分解,不利于泥炭形成;沉降速度与植物遗体堆积的速度相同时,既有利于植物的生长,提供丰富的有机物质来源,有机物也不易被分解,有泥炭形成的稳定环境,泥炭层堆积越来越厚。

说明保护泥炭湿地对减缓全球变暖的意义。

泥炭湿地中植被丰富,可以通过光合作用吸收二氧化碳,释放氧气:泥炭地中储存了大量的碳,保护泥炭湿地可减少土壤中的碳释放到大气中。

"]]泥炭湿地中植被丰富,植物在生长过程中通过光合作用吸收大量的二氧化碳,并释放氧气;因此泥炭地中储存了大量的碳,减少了大气中的二氧化碳含量,保护泥炭湿地可减少土壤中的碳释放到大气中。从而减缓全球变暖。

高中 | 第一节 自然环境的整体性题目答案及解析(完整版)