高中 | 第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一) 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)题目答案及解析如下,仅供参考!

必修二 遗传与进化

第一章 遗传因子的发现

第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

籼稻和粳稻两个稻种的杂交种具有杂种优势,但常常败育。科研人员通过杂交实验和基因检测发现了籼稻(基因型表示为$\rm ii$) 与粳稻(基因型表示为$\rm jj$)之间生殖隔离的遗传因素。

粳稻适于高海拔地区种,而籼稻适于在低海拔湿热地区种。检测发现粳稻中的许多基因不存在于籼稻中,而籼稻中的很多基因也未在粳稻中出现。对于两者的进化,下列观点合理的是$\rm (\quad\ \ \ \ )$(多选)

粳稻是籼稻祖先

","粳稻中特有的基因来自生长于高海拔的祖先

","两者的共同祖先在不同环境中分别进化

","粳稻在低海拔地区可进化为籼稻

"]$\rm A$、由题意信息不能得出“粳稻是籼稻祖先”的结论,$\rm A$错误;

$\rm B$、粳稻适于高海拔地区种,说明粳稻中特有的基因来自生长于高海拔的祖先,$\rm B$正确;

$\rm C$、粳稻适于高海拔地区种,籼稻适宜于在低海拔湿热地区种,据此可推测:两者的共同祖先在不同环境中分别进化,$\rm C$正确;

$\rm D$、由题意可知:粳稻中的许多基因不存在于籼稻中,而且不适于在低海拔湿热地区种,因此粳稻在低海拔地区不一定进化为籼稻,有可能在生存斗争中被淘汰,$\rm D$错误。

故选:$\rm BC$。

显微观察发现籼–粳杂交种产生的花粉中有一半出现异常(败育),且其自交子代中$\rm ii$和$\rm ij$比例接近$\rm 1:1$,由此推测$\rm (\quad\ \ \ \ )$(单选)

$\\rm ii$纯合子死亡

","$\\rm i$型花粉粒败育

","$\\rm ij$杂合子部分死亡。

","$\\rm j$型花粉粒败育

"]$\rm AC$、由题意“显微观察发现籼–粳杂交种产生的花粉中有一半出现异常(败育)”可知:自交子代中$\rm ii$和$\rm ij$比例接近$\rm 1:1$,不是由“$\rm ii$纯合子死亡”或 “$\rm ij$杂合子部分死亡”导致的,而是由杂交种产生的花粉中有一半出现败育导致的,$\rm AC$错误;

$\rm BD$、籼稻($\rm ii$)与粳稻($\rm jj$)杂交,$\rm F_{1}$的基因型为$\rm ij$。若$\rm F_{1}$产生的$\rm i$型花粉中有一半败育,则$\rm F_{1}$产生的可育花粉的种类及比例为$\rm i: j=1: 2$,自交子代的基因型种类及其比例为$\rm ii: ij: jj=1: 3: 2$;若$\rm F_{1}$产生的$\rm j$型花粉中有一半败育,则$\rm F_{1}$产生的可育花粉的基因型种类及其比例为$\rm i: j=2: 1$,自交子代的基因型种类及其比例为$\rm ii: ij: jj=2: 3:1$。可见,自交子代中$\rm ii$和$\rm ij$比例接近$\rm 1:1$,是由“$\rm j$型花粉粒败育”导致的,$\rm B$错误,$\rm D$正确。

故选:$\rm D$。

研究者选择了$\rm 5$个与花粉败育可能有关的候选基因,为确定与籼$\rm -$粳杂交不育相关的基因,应 (编号选填并排序)。

①将敲除候选基因的$\rm ij$自交

②分别敲除$\rm ij$的$\rm 5$个候选基因

③敲除$\rm ij$的全部候选基因

④统计后代的表型比例

为确定与籼$\rm -$粳杂交不育相关的基因,应该②分别敲除$\rm ij$的$\rm 5$个候选基因,再将①将敲除候选基因的$\rm ij$自交,④统计自交后代的表型比例,并将该表型比例与没有敲除任何候选基因的$\rm ij$自交后代的表型比例进行对比,即可确定敲除的基因是否与花粉败育有关。

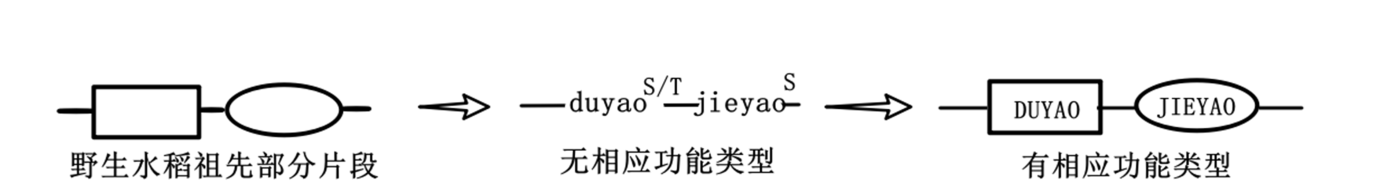

研究者发现在部分籼稻的第$\rm 12$号染色体上有一段“毒素–解毒剂系统”(序列),其中$\rm DUYAO$在二倍体阶段编码毒素,而$\rm JIEYAO$ 仅在单倍体阶段编码解毒剂。研究者推导了该序列从野生水稻祖先中从头形成的过程,如下图所示,其中字母$\rm S$和$\rm T$分别表示氨基酸取代和提前出现终止密码子。

据上图 “毒素–解毒剂系统”形成过程中可能发生了 (编号选填)

①替换 ②缺失 ③增添

由题意和题图可知:由$\rm duyao$编码 “毒素”的过程中出现了“氨基酸取代或提前出现终止密码子”的现象,由$\rm jieyao$编码“解毒剂”的过程中出现了“氨基酸取代”的现象,据此可推知:从野生水稻祖先中从头形成 “毒素–解毒剂系统”(序列)的过程中,可能发生了基因突变,而基因突变是指$\rm DNA$分子中发生碱基对的替换、增添或缺失而引起的基因碱基序列的改变,即可能发生了①②③。

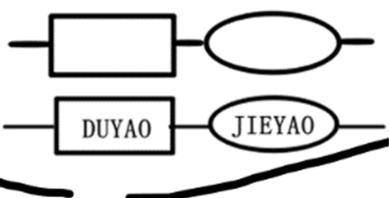

当一条染色体上的两个基因位置足够近时,在遗传时也会留在同一条染色体上。结合已有知识,解释下图所示的精原细胞(示一对同源染色体)产生的花粉有一半不育的原因是:

精原细胞为二倍体,细胞内含有$\\rm DUYAO$,可以编码产生毒素。在减数分裂中$\\rm DUYAO$–$\\rm JIEYAO$两个基因位置足够近,在遗传时也会留在同一条染色体上,进入同一配子(花粉)中,所以含有“毒素–解毒剂系统”的配子和不含有“毒素–解毒剂系统”的配子比例为$\\rm 1: 1$,形成的配子为单倍体。含有$\\rm JIEYAO$的配子可以编码解毒剂而存活,而没有$\\rm JIEYAO$的配子不能编码解毒剂而死亡(败育)。故产生的花粉中,不含有“毒素–解毒剂系统”($\\rm DUYAO-JIEYAO$)的一半不育。

"]]在“毒素–解毒剂系统”中,$\rm DUYAO$在二倍体阶段编码毒素,而$\rm JIEYAO$ 仅在单倍体阶段编码解毒剂;当一条染色体上的两个基因位置足够近时,在遗传时也会留在同一条染色体上。综上分析可知:精原细胞为二倍体,细胞内含有$\rm DUYAO$,可以编码产生毒素。在减数分裂中$\rm DUYAO$–$\rm JIEYAO$两个基因位置足够近,在遗传时也会留在同一条染色体上,进入同一配子(花粉)中,所以含有“毒素–解毒剂系统”的配子和不含有的配子比例为$\rm 1: 1$,形成的配子为单倍体。含有$\rm JIEYAO$的配子可以编码解毒剂而存活,而没有$\rm JIEYAO$的配子不能编码解毒剂而死亡(败育)。故产生的花粉中,不含有“毒素–解毒剂系统”($\rm DUYAO-JIEYAO$)的一半不育。

研究者将“毒素–解毒剂系统”导入酵母菌以及蚊子的细胞内,发现该系统也能发挥类似的作用,原因包括$\rm (\quad\ \ \ \ )$(多选)

大多数生物共用一套进传密码

","水稻、酵母菌以及蚊子均是真核生物

","毒素蛋白可在不同细胞间传递

","水稻和酵母菌均有细胞壁

"]$\rm AB$、由于水稻、酵母菌以及蚊子均是真核生物,大多数生物共用一套进传密码,所以将“毒素–解毒剂系统”导入酵母菌以及蚊子的细胞内,该系统中的$\rm DUYAO$与$\rm JIEYAO$能够在酵母菌以及蚊子的细胞内表达,该系统也能发挥类似的作用,$\rm AB$正确;

$\rm C$、根据题意信息,不能推知毒素蛋白可在不同细胞间传递,更不能推知导入的“毒素–解毒剂系统”能发挥作用与毒素蛋白在不同细胞间传递有关,$\rm C$错误;

$\rm D$、水稻和酵母菌具有的细胞壁分别对水稻细胞和酵母菌细胞起支持和保护作用,与“毒素–解毒剂系统”发挥作用没有必然的联系,$\rm D$错误。

故选:$\rm AB$。

高中 | 第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)题目答案及解析(完整版)