高中 | 第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一) 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)题目答案及解析如下,仅供参考!

必修二 遗传与进化

第一章 遗传因子的发现

第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

全球气温升高会使水稻减产,寻找耐高温基因并其调控机制进行深入研究对水稻遗传改良具有重要意义。

研究获得一株耐高温突变体甲,高温下该突变体表皮蜡质含量较高,让甲与野生型($\rm WT$)杂交,$\rm F_{1}$自交后代中耐高温植株约占$\rm \dfrac{1}{4}$,说明耐高温为 性状,且由一对基因控制。

让甲与野生型($\rm WT$)杂交,$\rm F_{1}$自交后代中耐高温植株约占$\rm\dfrac{1}{4}$,符合分离定律,说明这对相对性状是由一对基因控制的,并且耐高温突变体为隐性性状。

已知耐高温突变体乙的隐性突变基因位于水稻$\rm 3$号染色体上,为探究两种突变体是否为同一基因突变导致,让两种突变体杂交,得到的后代自交(不考虑染色体互换)。

①若$\rm F_{1}$和$\rm F_{2}$均耐高温,说明两突变基因为同一基因;

②若$\rm F_{1}$不耐高温,$\rm F_{2}$不耐高温:耐高温$\rm ≈9:7$,说明两突变基因是非同源染色体上的非等位基因;

③若 ,说明两突变基因是同源染色体上的非等位基因。请从下列选项中选择③中对应的杂交结果。

$\rm a.F_{1}$不耐高温,$\rm F_{2}$不耐高温:耐高温$\rm ≈3:1$

$\rm b.F_{1}$不耐高温,$\rm F_{2}$不耐高温:耐高温$\rm ≈1:1$

$\rm c.F_{1}$不耐高温,$\rm F_{2}$不耐高温:耐高温$\rm ≈15:1$

杂交实验结果与③一致。

③如果两突变基因是同源染色体上的非等位基因突变所致,假设突变体甲基因型为$\rm aaBB$,突变体乙基因型为$\rm AAbb$,则甲乙杂交,$\rm F_{1}$为$\rm AaBb$,由于两对基因在一对同源染色体上,所以$\rm F_{1}$产生的配子为$\rm Ab$和$\rm aB$,则$\rm F_{1}$自交产生的$\rm F_{2}$为$\rm 2AaBb$ $\rm AAbb$ $\rm aaBB=2:1:1$,表型为不耐高温:耐高温$\rm ≈1:1$。

为进一步确定突变位点,研究者进行了系列实验,如下图所示:

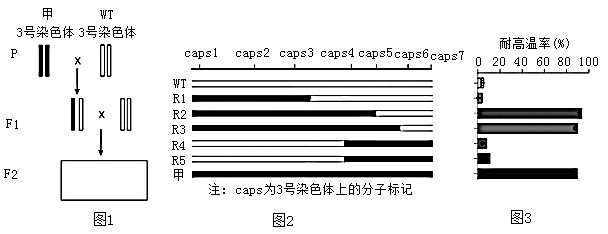

①图$\rm 1$中若$\rm F_{1}$产生配子时$\rm 3$号染色体发生重组,请在答题卡上绘出$\rm F_{2}$中相应植株的$\rm 3$号染色体 。用$\rm F_{2}$植株进行 ,可获得纯合重组植株$\rm R1$~$\rm R5$。

②对$\rm R{1}$~$\rm R5$进行分子标记及耐高温性检测,结果如图$\rm 2$、图$\rm 3$所示。分析可知,耐高温突变基因位于 (分子标记)之间。将该区段$\rm DNA$进行测序,发现$\rm TT2$基因序列的第$\rm 165$碱基对由$\rm C/G$变为$\rm A/T$,导致蛋白质结构改变、功能丧失。

①同源染色体发生重组即同源染色体的非姐妹染色单体发生了互换,所以染色体为![]() 。若要获得纯合植株$\rm R1$~$\rm R5$,则需要用$\rm F_{1}$植株进行自交。

。若要获得纯合植株$\rm R1$~$\rm R5$,则需要用$\rm F_{1}$植株进行自交。

②对$\rm R1$~$\rm R5$进行分子标记及耐高温性检测,结果如图$\rm 2$、图$\rm 3$所示,$\rm R{2}$、$\rm R{3}$耐高温率较高,$\rm R{1}$、$\rm R{4}$、$\rm R{5}$耐高温率较低,即植株$\rm R$$\rm 1$,$\rm R{2}$、$\rm R{3}$特有的区段位于$\rm caps3$~$\rm caps4$,所以耐高温突变基因位于$\rm caps3$~$\rm caps4$之间。

基因$\rm OsWR2$的表达能促进水稻表皮蜡质的合成。以突变体甲为材料,验证"高温胁迫下维持较高的蜡质含量是水稻耐高温的必要条件",写出实验思路和预期结果。

实验思路: 。

预期结果: 。

实验思路:对照组为突变体甲,实验组为基因$\\rm OsWR2$敲除的突变体甲;将两种水稻置于高温环境中,一段时间后,检测水稻表皮蜡质含量及高温耐性;

预期结果:实验组水稻植株蜡质含量低于对照组,且不耐高温

"]]实验设计应该遵循对照原则,为了验证“高温胁迫下维持较高的蜡质含量是水稻耐高温的必要条件”,则对照组为突变体甲,实验组为基因$\rm OsWR2$敲除的突变体甲。检测两组植株是否耐高温。

预期结果:实验组水稻植株蜡质含量低于对照组,且不耐高温。

高中 | 第一节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)题目答案及解析(完整版)