高中 | 中华文化的发展历程 题目答案及解析

稿件来源:高途

高中 | 中华文化的发展历程题目答案及解析如下,仅供参考!

选择性必修三

源远流长的中华文化

中华传统文化的内涵与特点

中华文化的发展历程

阅读材料,完成下列要求。

材料

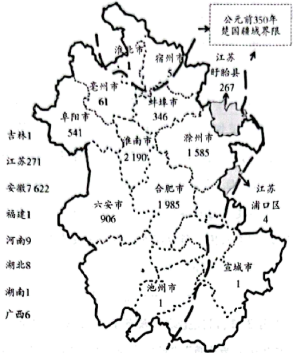

下图是以“郢”为后缀的居民点在全国省区分布数据及部分集中区域细分图。

为何江淮村落多称“郢”?现有研究存在三种解释。一是楚遗民命名说。古楚语中,“郢”指楚王的居所。楚国迁都到某处,甚至楚王游幸到某处,便称该处为某郢,如纪郢、陈郢、寿郢等。楚末年迁都江淮之中的寿春,亡国后,遗民为表怀念,便以郢字命名村庄。二是盐引说。该说认为郢字村庄早先多为盐商所居,盐商须凭盐引(注:官方颁发的食盐运销许可证)贩盐,因此这类村庄便被称为“张引”“李引”,后异化为“郢”。三是“营”字转化说。皖中、皖北兵家必争,民多聚族而居,结营扎寨。太平天国运动时期,淮军各营均取统领的名字命名,如刘铭传的“铭字营”,民众纷纷仿效,形成“张营”“李营”,后大多雅化为“郢”,令人联想到江淮大地的泱泱楚风。……地名的演变是一个长期的、持续的过程,但历史文化也就在地名变易的过程中累积、堆叠,逐渐变得厚重。

——摘编自徐进《安徽地名“郢”来源补论》

选取材料的整体或局部信息,从《文化交流与传播》的角度拟定论题,并结合所学加以阐述。(要求:立论正确,叙述完整,史论结合,逻辑严密,条理清晰)

示例:论题1:文化的形成具有区域独特性。(以江淮村落以“郢”为名的现象为例)

阐述:江淮地区村落多称“郢”的现象,是历史、经济、军事、地理交通等多重因素交织的结果,体现了区域文化的独特性。历史文化的沿革传承文化符号:楚国在战国末期迁都寿春(今安徽寿县),将“郢”(楚都的称谓)带入江淮。楚亡后,遗民以“郢”命名聚居地(如“寿郢”),既是对故国的纪念,也是楚文化在江淮的延续。这种命名方式通过移民和代际传承得以固化,成为地方文化符号。经济活动的传播重塑文化形态:明清时期两淮盐业兴盛,盐引制度催生特殊社会群体。据《明史·食货志》载,万历年间两淮盐引占全国三分之一,盐商建立的聚居点以“引”命名,在方言音转规律下演变为“郢”,这表明经济活动能通过语言载体重塑地域文化。军事政治的影响加速文化变异:皖中、皖北历来为兵家必争之地,民众为自保常结营聚居。太平天国时期,淮军“铭字营”等命名方式被民间模仿,形成“某营”类地名,后雅化为“郢”,军事组织与民间防御需求共同推动了地名的变迁。地理区位优势强化文化独特性:江淮作为南北过渡带,自古就是文化交融区,大运河开通后,更成为南北商路枢纽,这种交通优势使得楚文化遗存、盐商文化创新、军事文化改造得以在此叠加。

结论:文化的形成具有区域独特性,这种独特性不仅体现在地名上,也体现在文化的各个方面。通过对“郢”地名的研究,我们可以更深入地理解文化的形成过程,以及文化具有区域独特性的原因。

论题2:多重因素影响区域文化的发展。(以军事因素为例)

阐述:江淮地区“郢”字地名的集中分布,与历史上频繁的军事活动密切相关。以太平天国运动为例,这一时期的军事冲突深刻影响了皖中、皖北的社会结构,进而推动了地名文化的演变。清廷为镇压太平军,允许地方组建淮军等武装力量。淮军各营以统领姓氏命名,如“铭字营”(刘铭传)、“树字营”(张树声),形成“张营”“李营”等临时性军事据点名称。民众为求自保,亦效仿这种命名方式,将聚居地称为“某营”,强化了军事组织对基层社会的渗透。然而,军事名称的“去暴力化”需求催生了文化雅化。清中后期,皖北作为楚文化核心区,“郢”字承载的楚风古韵(如楚国都城“郢”的历史记忆)为地名改造提供了文化资源。民众将“营”雅化为“郢”,既保留了军事聚落的集体记忆,又通过嫁接楚文化符号提升了地名内涵。这一过程体现了军事实践与文化传统的交融:战争催生功能性名称,而文化积淀则赋予其历史深度。

结论:从“营”到“郢”的转变,既是战争记忆的符号化保存,也是楚文化认同的隐性表达,区域文化发展往往在现实需求(如军事防御)与历史资源(如楚文化符号)的双重作用下实现创新性传承。

论题3:地名是一种独特的文化载体。

阐述:地名不仅是地理标识,更是历史文化的“活化石”。材料中江淮村落以“郢”为名的现象,正是地名作为文化载体的典型例证,反映了楚文化遗存、商业活动与军事历史在江淮地区的层累与融合。地名承载族群记忆与文化认同:“楚遗民命名说”揭示了地名对族群迁徙与文化延续的记录功能。楚国灭亡后,遗民以“郢”(楚王居所之称)命名新定居点,如“寿郢”源于楚末都城寿春。这一命名行为既是对故国的追念,也是楚文化在江淮地区的符号化留存。地名由此成为族群记忆的纽带,维系着移民与原乡的精神联系。地名映射经济与社会活动:“盐引说”展现了地名对经济活动的反映。盐商聚居地因“盐引”得名“张引”“李引”,后演化为“郢”,揭示了明清盐业制度对地方社会的影响。地名在此成为经济史的“密码”,解码后可窥见古代贸易网络与市镇兴衰。地名记录军事历史与语言演变:“营字转化说”体现了军事活动对地名的塑造。淮军“铭字营”等名称演变为“张营”“李营”,再雅化为“郢”,既记录了太平天国时期江淮的军事化组织,也反映了民众对文雅化的追求。地名在此成为军事史与语言学交叉研究的标本,揭示社会动荡对基层治理的影响。

结论:江淮地区以“郢”为名的现象,深刻揭示了地名作为文化载体的多重功能与丰富内涵。它不仅记录了楚文化遗存、族群迁徙与历史记忆,还映射了经济活动的变迁、军事历史的痕迹以及语言演变的轨迹。

"]]本题是评论解说题。时空是古代中国。本题为开放性试题,答案言之成理即可。

示例1:根据材料“一是楚遗民命名说”“二是盐引说”“三是‘营’字转化说”可知,材料反映江淮地区村落多称“郢”的现象是历史、经济、军事等多重因素作用的结果,体现了区域文化的独特性,因此可以拟定论点为文化的形成具有区域独特性(以江淮村落以“郢”为名的现象为例)。关于阐释可从历史沿革、经济活动、军事政治和地理优势等角度进行分析。根据材料“‘郢’指楚王的居所。楚国迁都到某处,甚至楚王游幸到某处,便称该处为某郢,如纪郢、陈郢、寿郢等。楚末年迁都江淮之中的寿春,亡国后,遗民为表怀念,便以郢字命名村庄”可知,遗民以“郢”命名聚居地,既是对故国的纪念,也是楚文化在江淮的延续,因此江淮地区村落多称“郢”的现象是历史文化沿革的结果;根据材料“郢字村庄早先多为盐商所居,盐商须凭盐引贩盐,因此这类村庄便被称为‘张引’‘李引’,后异化为‘郢’”可知,盐商建立的聚居点以“引”命名,在方言音转规律下演变为“郢”,这表明经济活动能通过语言载体重塑地域文化;根据材料“皖中、皖北兵家必争,民多聚族而居,结营扎寨。太平天国运动时期,淮军各营均取统领的名字命名,如刘铭传的‘铭字营’,民众纷纷仿效,形成‘张营’‘李营’,后大多雅化为‘郢’”可知,太平天国的军事组织与民间防御需求共同推动了地名的变迁;结合所学可知,江淮作为南北过渡带,自古就是文化交融区,这种地理区位优势强化了文化独特性。最后进行归纳总结。

示例2:根据材料“皖中、皖北兵家必争,民多聚族而居,结营扎寨。太平天国运动时期,淮军各营均取统领的名字命名,如刘铭传的‘铭字营’,民众纷纷仿效,形成‘张营’‘李营’,后大多雅化为‘郢’,令人联想到江淮大地的泱泱楚风。”可知,材料反映江淮地区“郢”字地名的集中分布与历史上的军事活动密切相关,体现了军事活动也是影响区域文化发展的重要因素之一,因此可以拟定论点为多重因素影响区域文化的发展(以军事因素为例)。关于阐释可以太平天国运动为例,这一时期的军事冲突深刻影响了皖中、皖北的社会结构,进而推动了地名文化的演变。根据材料“皖中、皖北兵家必争,民多聚族而居,结营扎寨。太平天国运动时期,淮军各营均取统领的名字命名,如刘铭传的‘铭字营’,民众纷纷仿效,形成‘张营’‘李营’,后大多雅化为‘郢’”可知,清廷为镇压太平军,允许地方组建淮军等武装力量。淮军各营以统领姓氏命名,民众为求自保,亦效仿这种命名方式,将聚居地称为“某营”,后来民众将“营”雅化为“郢”,是因为皖北作为楚文化核心区,“郢”字承载的楚风古韵(如楚国都城“郢”的历史记忆)为地名改造提供了文化资源,这一过程体现了军事实践与文化传统的交融:战争催生功能性名称,而文化积淀则赋予其历史深度。最后进行归纳总结。

示例3:根据材料“地名的演变是一个长期的、持续的过程,但历史文化也就在地名变易的过程中累积、堆叠,逐渐变得厚重。”可知,材料反映江淮村落以“郢”为名的现象是地名作为文化载体的典型例证,体现了地名不仅是地理标识,也是历史文化的一种载体,因此可以拟定论点为地名是一种独特的文化载体。关于阐释可从楚文化遗存、商业活动与军事历史等角度进行分析。根据材料“一是楚遗民命名说。‘郢’指楚王的居所。楚国迁都到某处,甚至楚王游幸到某处,便称该处为某郢,如纪郢、陈郢、寿郢等。楚末年迁都江淮之中的寿春,亡国后,遗民为表怀念,便以郢字命名村庄”可知,“楚遗民命名说”揭示了地名对族群迁徙与文化延续的记录功能,是楚文化在江淮地区的符号化留存;根据材料“二是盐引说。该说郢字村庄早先多为盐商所居,盐商须凭盐引贩盐,因此这类村庄便被称为‘张引’‘李引’,后异化为‘郢’”可知,“盐引说”展现了地名对经济活动的反映,地名在此成为经济史的“密码”,解码后可窥见古代贸易网络与市镇兴衰;根据材料“三是“营”字转化说。皖中、皖北兵家必争,民多聚族而居,结营扎寨。太平天国运动时期,淮军各营均取统领的名字命名,如刘铭传的‘铭字营’,民众纷纷仿效,形成‘张营’‘李营’,后大多雅化为‘郢’”可知,“营字转化说”体现了军事活动对地名的塑造,既记录了太平天国时期江淮的军事化组织,也反映了民众对文雅化的追求。最后进行归纳总结。

高中 | 中华文化的发展历程题目答案及解析(完整版)